区域核酸检测,从严寒到酷暑。当“防疫”的号角吹响,一声声“我报名,我参加”不绝于耳,一封封请战书按满青春手印,一支支疫情防控青年志愿先锋队火速成立。在平望,有这样一群青年如雨后春笋一般蓬勃涌现,当组织需要时,他们从“假日模式”秒切 “战斗模式”,举青春之力,不断挑战自我、挑战极限。

2月中旬,十几名在校大学生响应号召,报名加入到南斯港社区志愿者防疫队伍,从严寒到酷暑,他们在各种恶劣天气中坚守着。大三在读的沈晓雨、大二在读的陈陆俊就是其中的一员。

“天最冷的时候,我们在防护服里面套棉衣,虽然裹得像‘粽子’,但站在室外还是冷得发抖,录入信息的时候手都僵到没有知觉……”“倾盆大雨里引导居民采核酸,我们的防护服里灌入了好多雨水,脚都是泡在水里的。”“有一次我们正在棚子里录信息,一阵大风把棚子都吹跑了……”如今,已至酷暑,在运河上街采样点,他们仍坚守在岗。

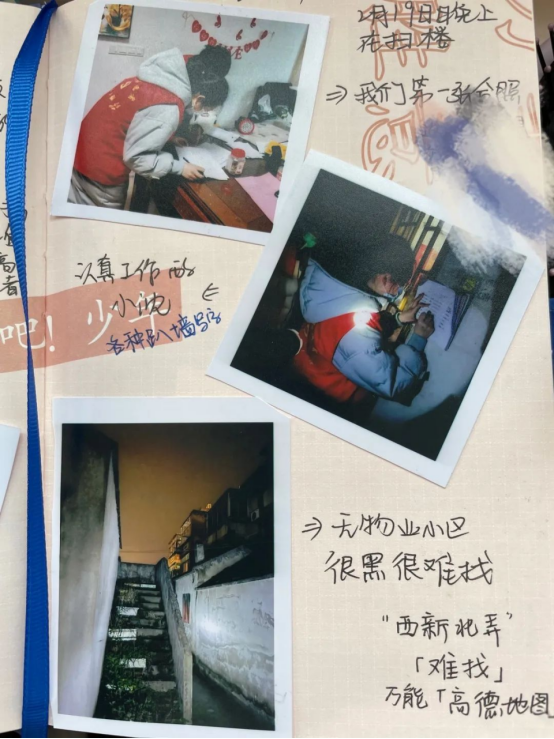

“这个学期我们因为疫情一直在家里上网课,区域核酸检测的日子里,一下课我就会往采样点跑,多个人多份力嘛,来采样的居民很多,希望我的帮忙可以加快队伍的排队速度。”沈晓雨笑着说。带着满腔热忱,沈晓雨以前也经常出现在各类大学生志愿活动中。“防疫志愿有一点点不一样,一开始,我带着一腔热血加入防疫志愿队伍,在志愿过程中会慢慢生出一种使命感、责任感,正是这份‘平安守望’的责任使命激励我坚守在战‘疫’一线,我想这4个月的志愿经历也将是我人生中一段宝贵的回忆。”沈晓雨介绍,为了珍藏核采的点点滴滴,她每次核采结束后都会制作手账日记,把美好在“望”的记忆汇聚成册。

“最关键的是,通过志愿,我们结识了很多志同道合的朋友。”陈陆俊说,在此之前,他们虽然都住在南斯港社区,但彼此并不认识,如今通过并肩参与防疫,已经结下了深厚的“战友”情谊。“我记得,我和沈晓雨第一次合作,是2月19日核酸结束后分在一个小组夜查。我们拿着一页纸的名单,挨家挨户去核对信息,一些居住在背街小巷的居民真的很难找,地址不对或者预留的电话号码不对,那天我们克服了重重困难,一直到晚上十点才结束夜查,也认识了很多社区里以前注意不到的小角落……”

在采样点,居民排队时常常会比较哪路队伍速度更快,无言的“竞速”让录入信息的防疫志愿者不自觉生出“胜负欲”。“录入信息的人其实是掌握速度和节奏的人,录入速度快了,队伍速度也就自然快起来。”沈晓雨笑着说,她和陈陆俊都是从2月开始就坚守在录入信息的岗位,熟能生巧,“速度之战”也常常在他们两个之间展开,快一点,再快一点,减少居民等候时间。青年志愿者们甩着酸痛的手臂推动着一轮又一轮区域核酸的高效开展,防疫形势也正是在这一次次手臂的挥动中稳定向好发展……

从严寒到酷暑,他们正青春,他们战在前!正如沈晓雨在朋友圈写下的那句“并肩同行,平安守望,从不缺席每一场核酸,我们真的超级超级棒。”

“我爸爸是镇综合行政执法局的一名工作人员,也是一名一直坚守在防疫一线的志愿者。前段时间,他‘秀’出已经志愿防疫1000多个小时的‘打卡’截图,我觉得,我爸爸真的很‘酷’!”一忙完大学毕业的功课,张青也立即报名了防疫志愿者。

张青大学学的是护理专业,此前曾在吴江某医院实习,实习期间也多次参与到区域核酸采样工作中。所以,此次张青在运河上街点位一上岗就被分配在了核采岗位。“前一天,我爸爸说点位采样的居民很多,需要我尽快适应快节奏。”所以上岗的前一晚,我对着镜子,用棉签在自己的喉咙口反复尝试,感受什么力度能让居民采样时更舒适、怎么才能再提高采样效率。

果然,张青一上岗就收获了不少居民的好评。“小姑娘捅的喉咙不难受!”“小姑娘动作真麻利!”中午,张青脱下闷热的防护服,头发已经完全汗湿,她的父亲从附近的采样点结束工作来接她,回家路上,父女俩聊起一天的采样收获,张青也向父亲分享了自己得到认可的喜悦。

“我其实刚上大学时,还对自己选的护理专业十分迷茫,参与防疫后,我一下感受到了作为医护人员的价值。在未来的从业路上,我也会精益求精打磨自己的护理技术,让医疗护理为更多的人提供帮助。”张青说。

中午12:15,在学才社区采样点,两个年轻的“00”后志愿者刚刚结束信息录入工作,带着一脸深深的口罩勒痕狼吞虎咽地吃着午饭。“和我们一起的几名大学生志愿者今天考试,不然休息室会很热闹。”徐钱瑶说道,他在参与社区核采中碰到了很久没有联系的两个小学同学,他们正在现场做志愿,相认之后,两个小学几经周转加上了他的微信,询问他愿不愿意来参与防疫。当下,三个青年一拍即合,承包了一个核酸小屋的人员引导和信息录入工作。“我一开始参与录入信息就犯了几个小错误,两个小学同学就一直帮助我,互帮互助、团结向上,我想这就是青年防疫志愿者团体的力量。”徐钱瑶说。

韩超则是独自报名参与到了志愿防疫当中。“网课之余可以为防疫做些力所能及的事情,我觉得很有意义。在志愿中,我也认识了很多志同道合的青年志愿者,我们希望涓涓细流可以汇聚更多青年力量,一起平安守‘望’!”韩超说。